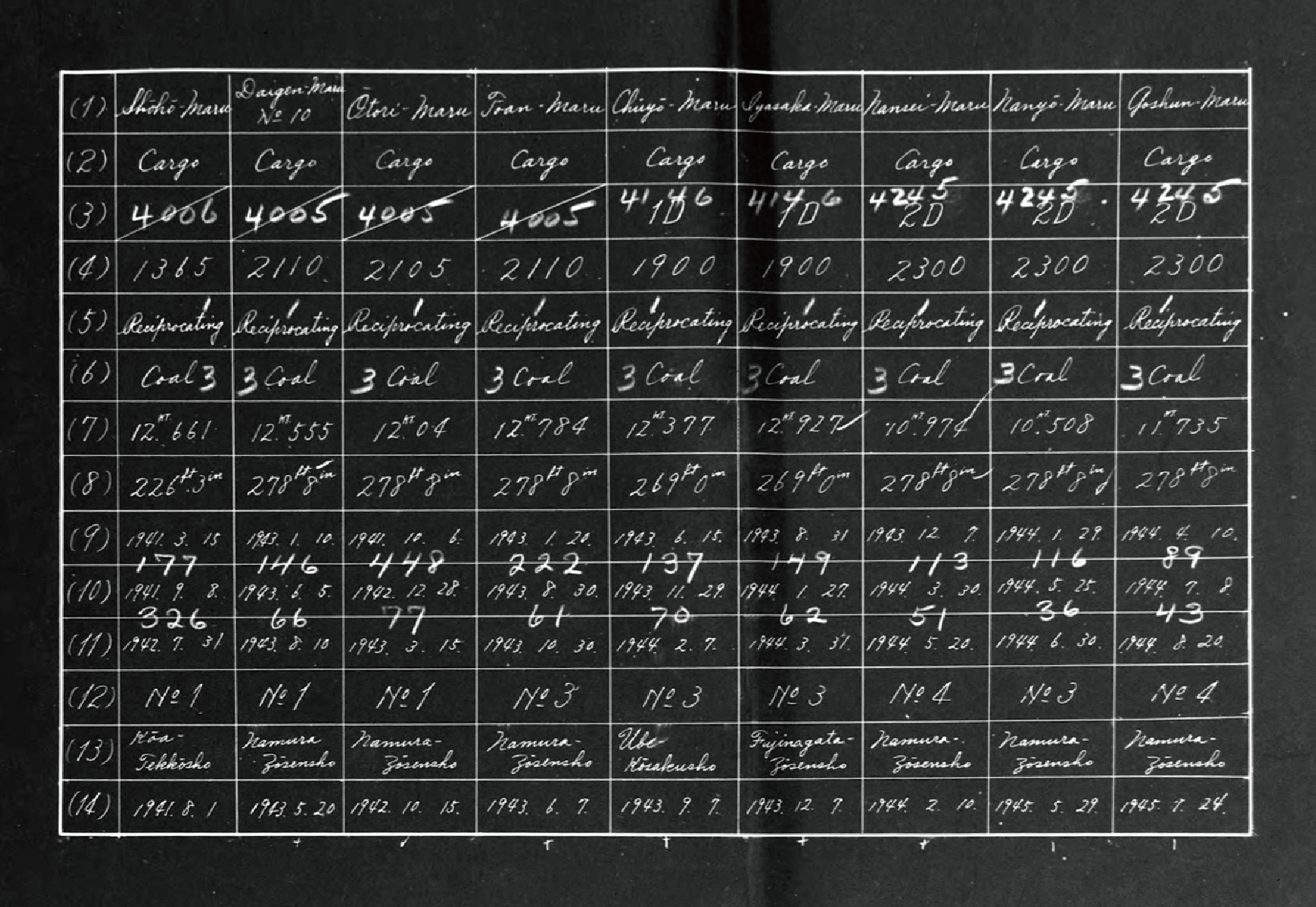

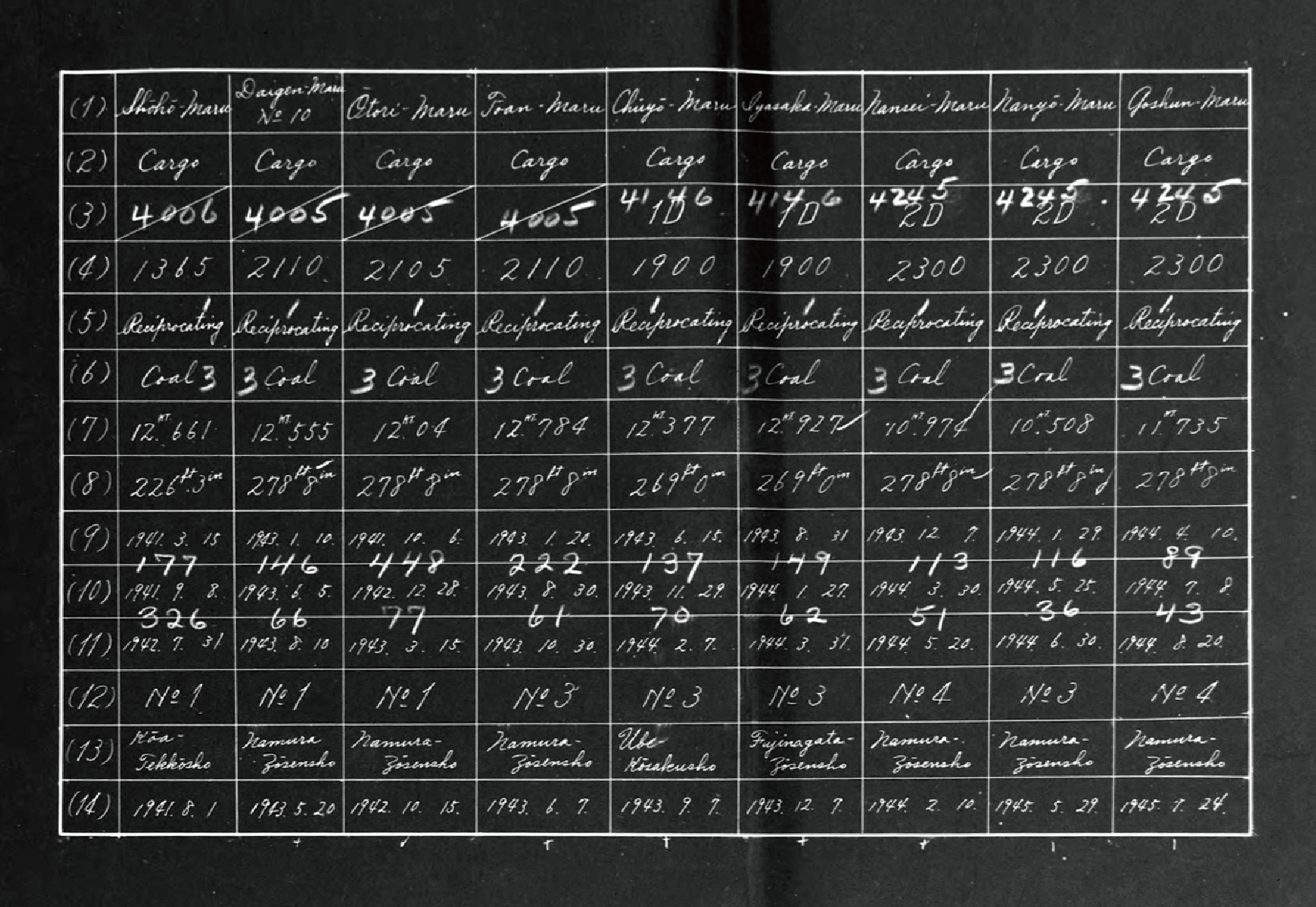

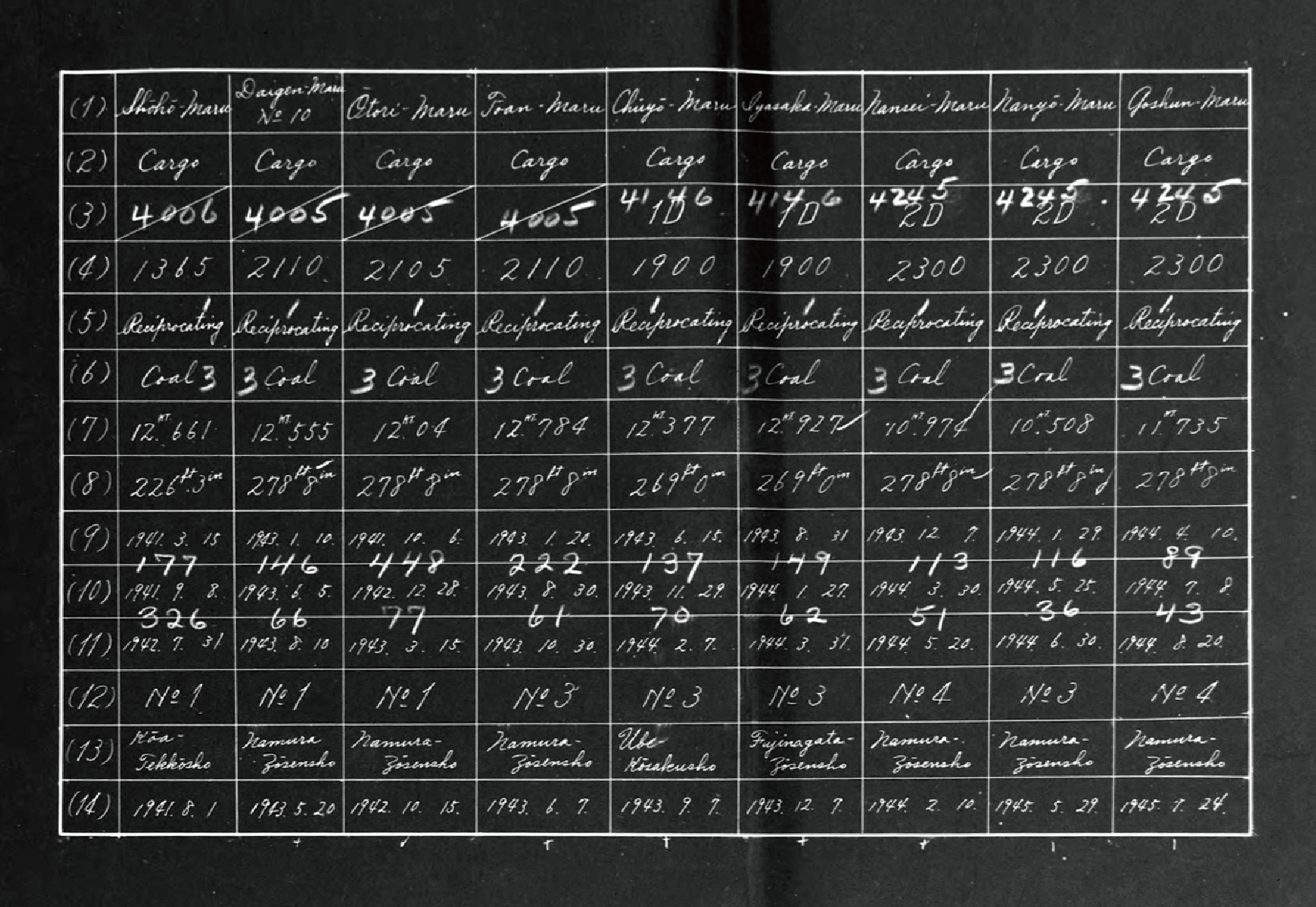

Namura Zosensho-Statistical Report. Report no. 48b (22). Entry 41: Pacific Survey Reports and Supporting Records, 1928-1948. RG243: Records of the United States Strategic Bombing Survey. National Archives and Records Administration, the United States. Data from National Diet Library, Japan.

Project Intersection

2007年、名村造船所大阪工場跡地は経済産業省の「近代化産業遺産群33」に選定され、現在は「<廃墟のポテンシャル>を最大限に活かしリノベーションされたユニークな空間」として、文化芸術活動の利用に供されている。しかし、アートイベント等でこの造船所跡地を訪れる人々の多くは、かつてそこで総計803人(1942-1945年)の徴用工と110人の連合国軍捕虜が就労した過去を知らない。人がこの過去の現実と対峙するとき、造船所跡地の空間は異なる相貌を現し、現実認識は変容を迫られる。(牧田義也「歴史・記憶・記録:歴史実践と路上のアクチュアリティ」『史苑』79巻2号 [2019年]: 156頁。)

ワークショップ「Intersection I:地域・歴史・アートの狭間で」

フィールドリサーチプロジェクト「記録・痕跡・記憶」

日程:2018年2月3日

場所:クリエイティブセンター大阪(名村造船所跡地、大阪市住之江区);大阪港湾地域各所

プロジェクト概要

大阪港湾地域では近年、文化芸術活動を通じた地域活性化の動きが続いています。工場施設跡地や空き家を制作・創造活動に再利用することで、港湾地域を文化芸術の活動拠点へと変貌させ、アートを中心に据えて地域を活性化させる試みが進められてきました。しかし、文化芸術活動を通じて地域の「魅力」向上を目指すこれらの活動の背後で、かつて港湾労働者たちがその中心にいた地域の記憶は忘却の淵に沈みつつあります。本企画は、大阪港湾地域の歴史と記憶をめぐる議論を出発点として、地域の公的記憶から排除されてきた者たちの歴史経験を、芸術実践の中で回復する方途を模索します。

20世紀前半、鉄鋼・造船業を中心に発展した大阪港湾地域には、帝国日本の植民地統治と連動して多様な人々が流入しました。本企画は、大阪港湾地域に移入したさまざまな人々の越境経験に着目し、国境を越えた人の移動に付随する支配と暴力の様態を、歴史調査によって炙り出します。そして、地域社会の周縁を生きた人々の記録に依拠することで、地域に関する既存の集合的記憶を撹乱・更新・再編するような芸術実践の可能性を探究します。このように、地域の主流派住民が構築してきた公的記憶を追認するのではなく、むしろ地域の外縁から既存の公的記憶の基盤を揺るがす芸術創造の可能性を提示することで、本企画は地域とアートの関係性をめぐる新たな方向性を展望します。

木津川沿いの工場群

出典:大阪府知事室広報課『グラフ大阪』(1967年11月)

近年、多くのアートプロジェクトにおいて創造活動と地域社会の「つながり」が重視され、地域の歴史を参照した「地域アート」や「記憶アート」が数多く生み出されています。しかし、地域の歴史や記憶に取材したこれらの芸術創造のなかで、その地域で生きてきた少数派集団の存在は不可視化される傾向がありました。一部のアートプロジェクトは、地域社会との協調関係を維持しようと努力するなかで、主流派住民と対立関係に陥るような歴史解釈を回避してきたからです。その結果、地域社会において公的記憶がはらむ排他性はしばしば看過され、地域・歴史・アートの緊張関係に着目した原理的な問題提起も十分には行われてきませんでした。アートプロジェクトは「地域に根差すこと」を志向するあまり、地域社会の支配的な歴史認識をときとして無批判に受け入れることで、地域における既存の「正史」を補強する役割を担ってきたのではないでしょうか。

本企画では、地域の歴史・記憶とアートプロジェクトの予定調和を切り崩し、歴史調査を通じて地域社会の安定的な自己認識を動揺させることで、社会の現状を批判的に捉え直す契機となるような芸術創造の新たな方向性を模索します。苛烈な植民地主義の影を落とす過去と、先進的な創造活動支援を行う現在、という特異な二面性を有する大阪港湾地域の歴史は、このような芸術創造の可能性を拡張するための起点となりえるでしょう。

ワークショップ「Intersection I:地域・歴史・アートの狭間で」(2018年2月3日) 撮影:小森真樹

パネリスト:藤井光・原田裕規・飯山由貴・上崎千

モデレーター:小森真樹・牧田義也

主催:Project Intersection実行委員会(小森真樹・牧田義也)

立命館大学政策科学部牧田ゼミ(2017-2018年度)

フィールドリサーチプロジェクト「記録・痕跡・記憶」

“記録を手がかりに、過去の痕跡を現在の風景の中に探り、新しい記憶のかたちをつくりだす”

フィールドワーク・現地ワークショップ

進行:藤井光・牧田義也

日時:2018年2月3日 10時00分 – 13時30分

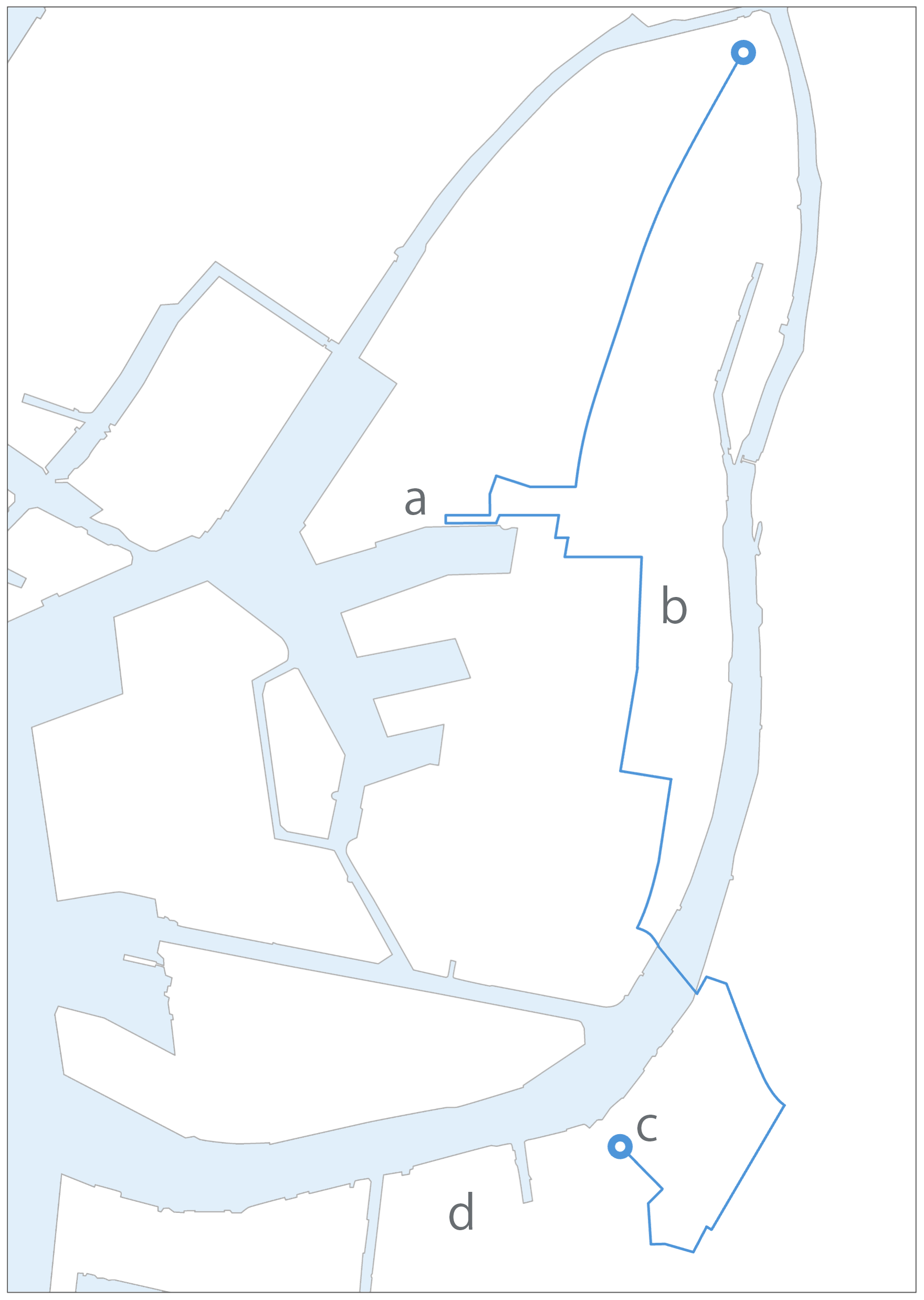

場所:大阪府大阪市大正区・住之江区

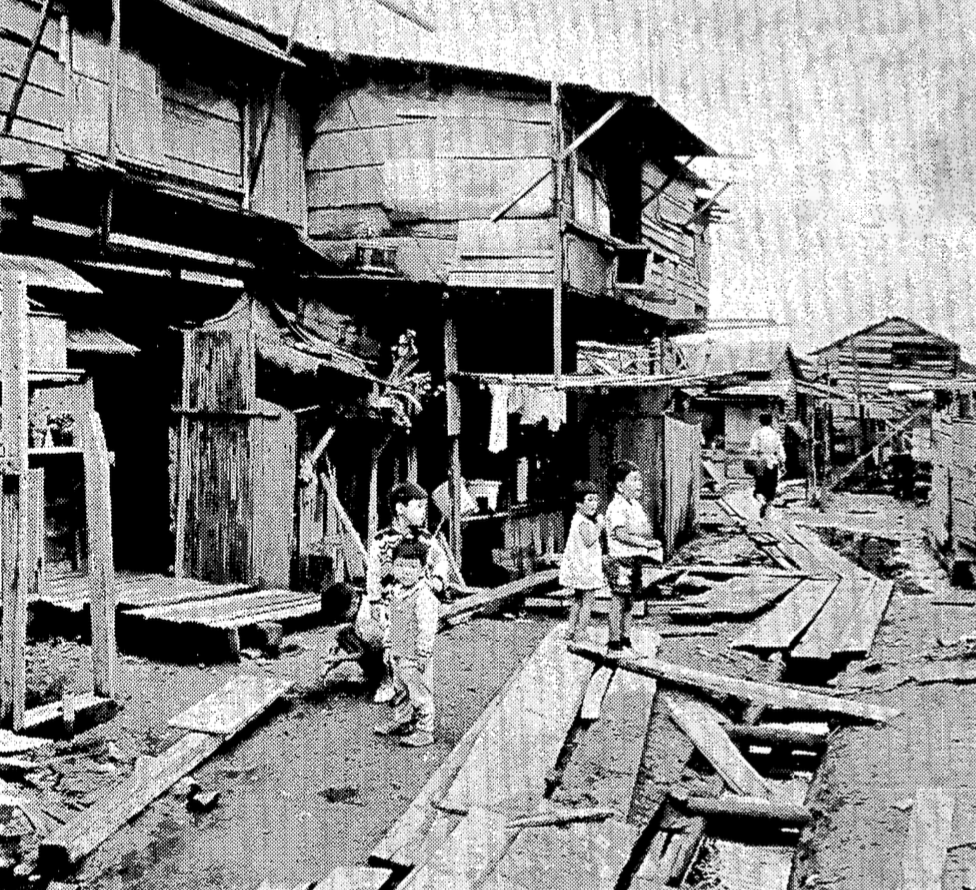

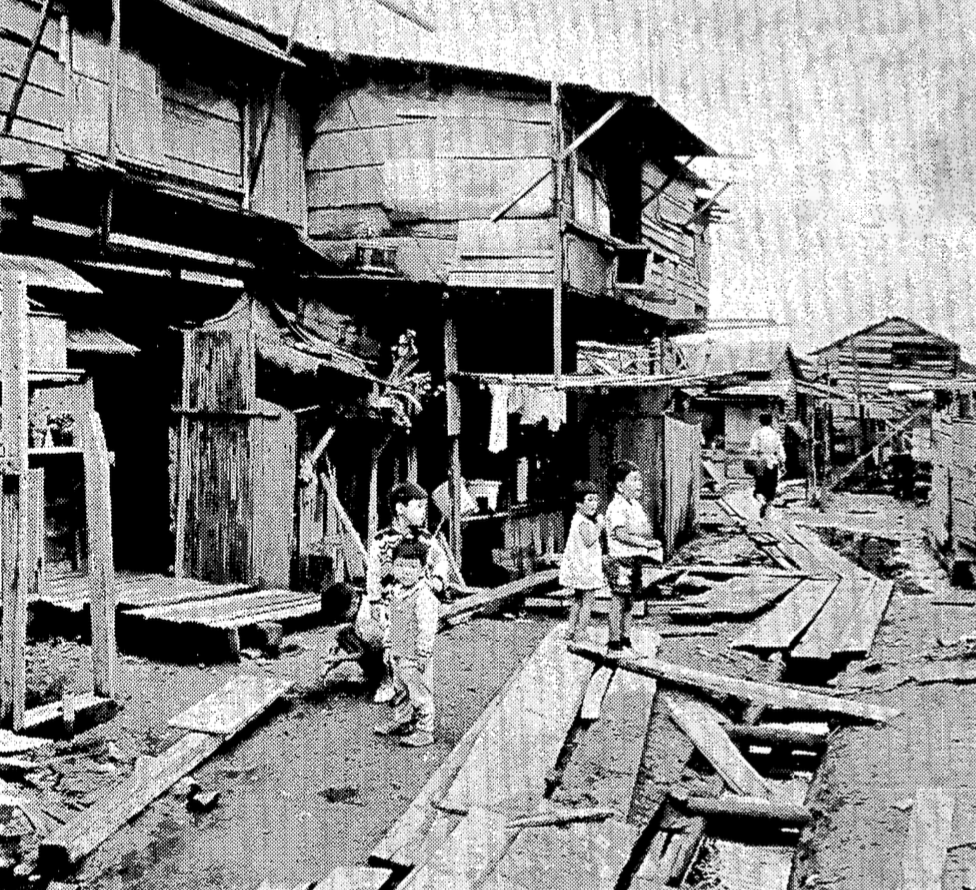

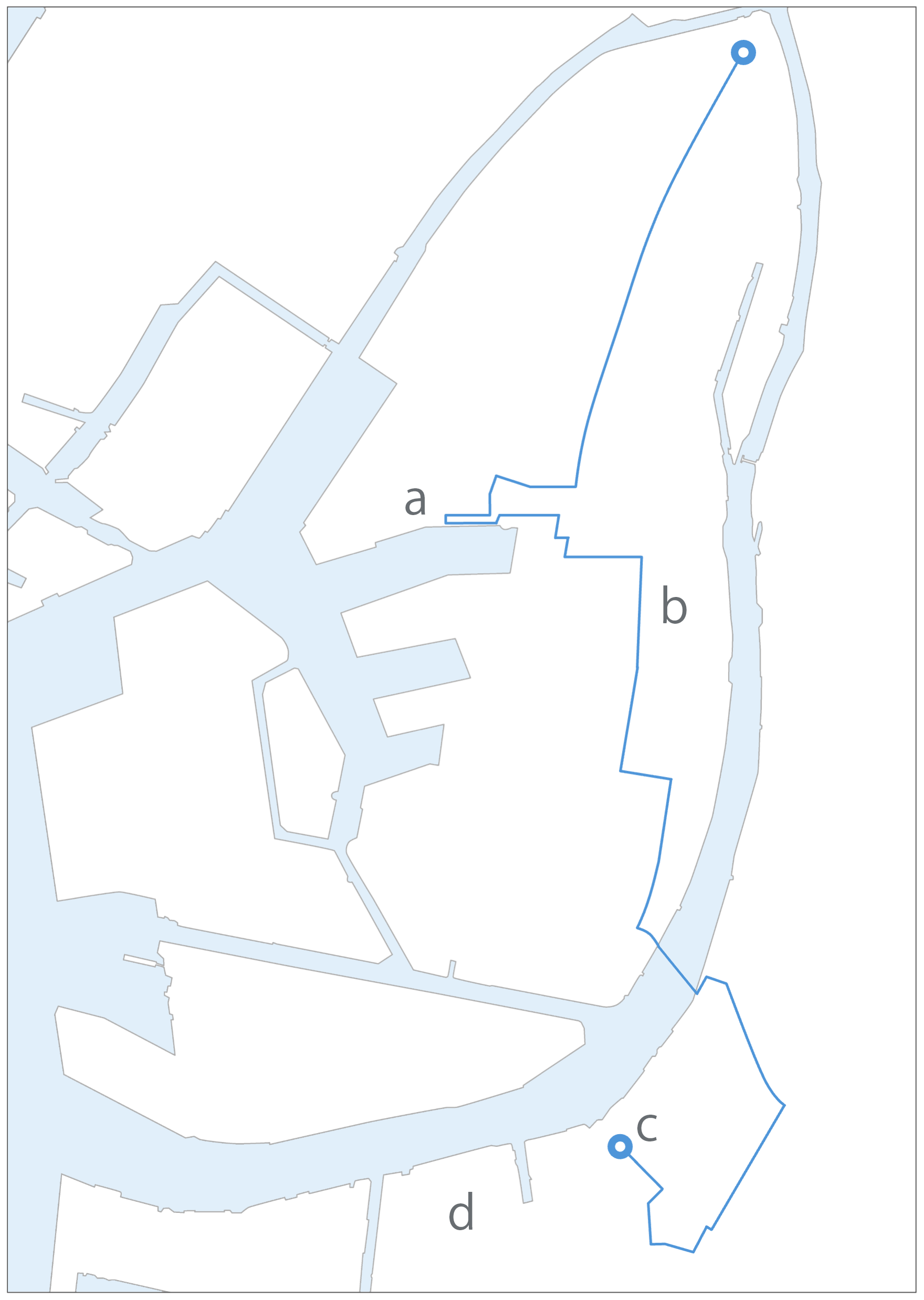

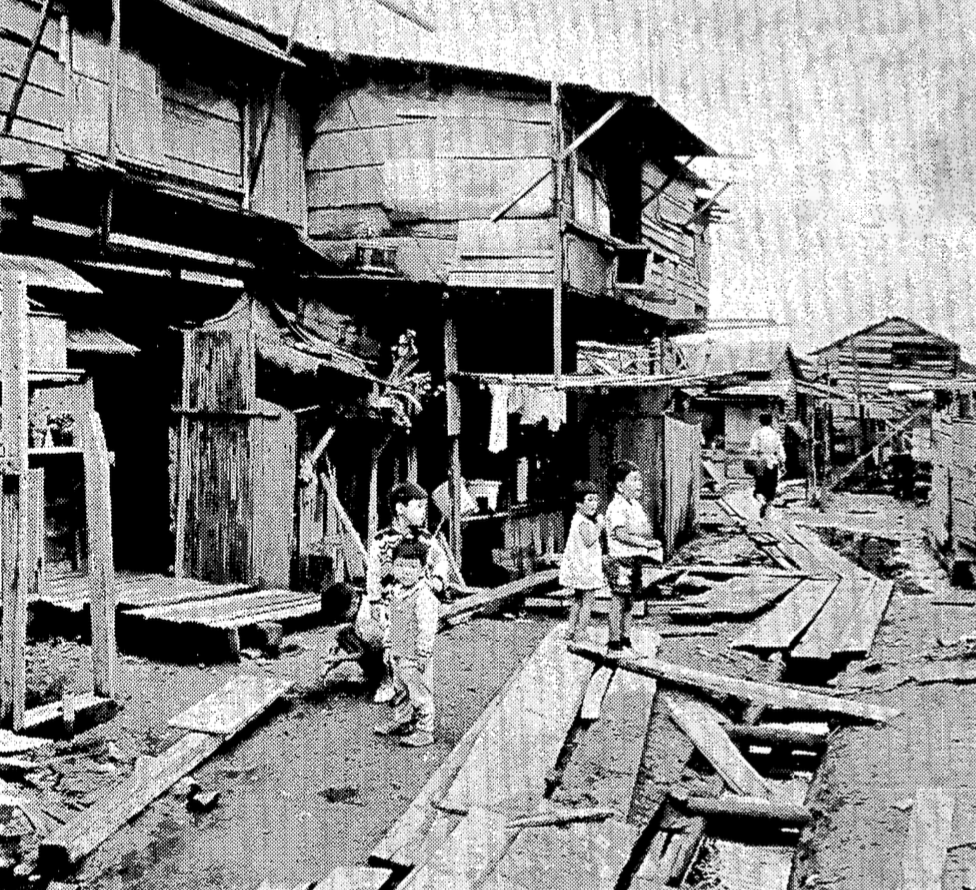

大阪市の南西部、大正区の片すみに“沖縄スラム”とよばれる一角がある。ジメジメした湿地帯の上にひしめくバラック。そこに約千五百人の人たちが肩を寄せ合って生きている。このうち約三割が沖縄出身者だ。[…] 日本の敗戦から二十三年。本土の独立後も占領が続き、祖国から引きさかれたままに放置されてきた沖縄。九十万の住民にとって、祖国復帰は悲願であり、国民全体の思いも、また同じである。しかし、故郷を離れ、一足先に祖国へ帰ってきた人たちの安住できる土地が、スラムの中にしかないとしたら……。その実態は、本土と沖縄の間に横たわる、深い亀裂を象徴しているのではないだろうか。(『朝日新聞』1968年7月15日より引用。[a])

沖縄系集落「クブングヮ」大阪市大正区。1960年代。

出典:『朝日新聞』(1968年7月15日)

それから、部落の東の方向に広大な空地が広がっていましたが、そこが大阪市の野天ゴミ焼却場で、通称、アカ場と呼ばれていました。一種独特の焼けただれる臭い匂いをあたり一面に発散させていましたが、慣れてしまえばそんなに気にならなかった。実はこの焼却場が朝鮮人部落の人たちの生活と密接な関係があったのです。/アカというのは銅のことです。部落の朝鮮人は、焼跡の灰や燃えた残滓の中から銅線や鉄くず、その他の金属、ガラスといったものを採集して売ったのです。これが結構いい収入になったのです。(崔碩義『在日の原風景:歴史・文化・人』明石書店、2004年、13頁より引用。[b])

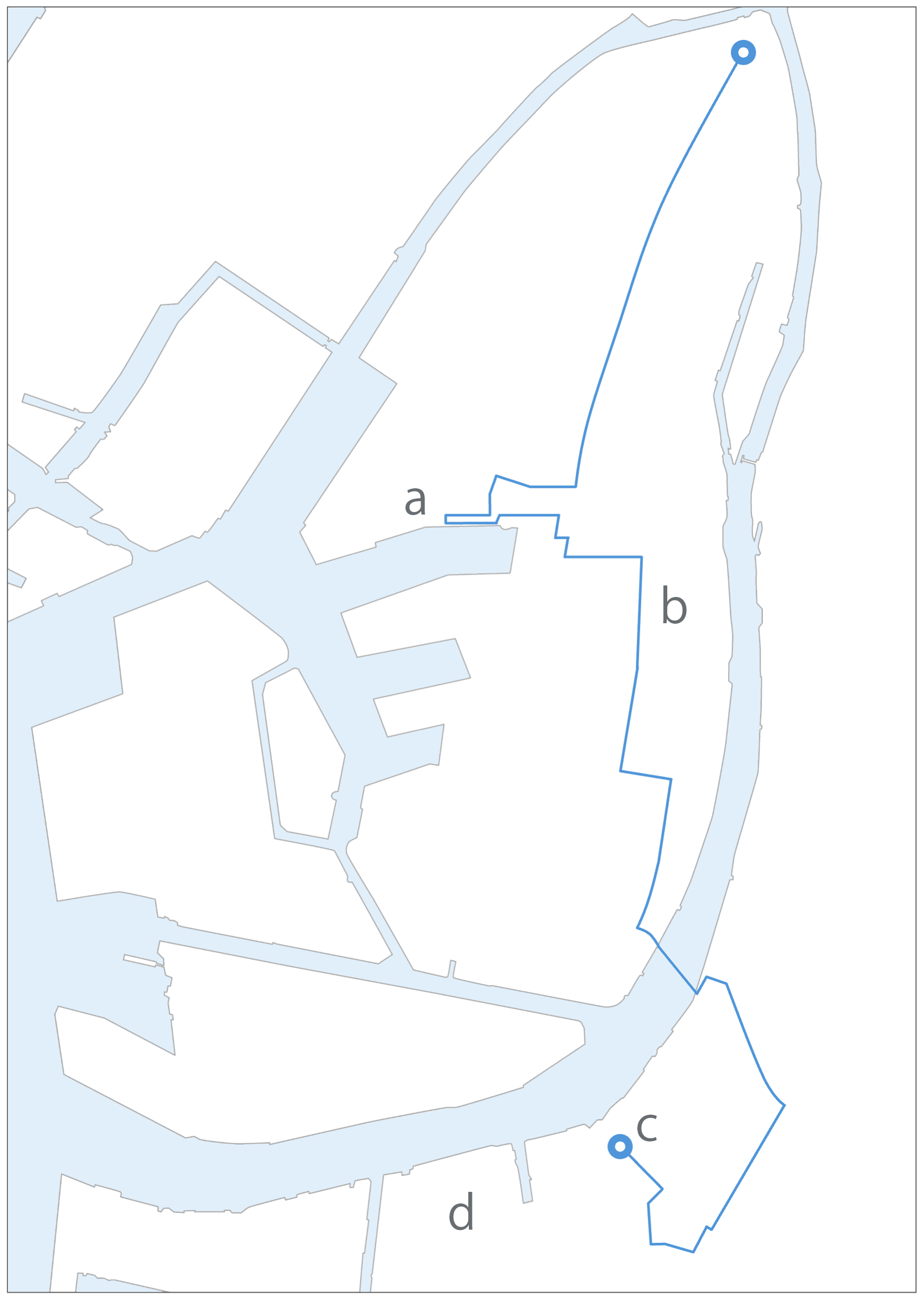

「鬼の佐野安 地獄の名村 情け知らずの藤永田」と言うのを伝え聞いたことがある。勝ち残り組に対する揶揄を込めた、口さがない大阪人の表現であろうか、はたまた一面の真理を伝えているのか、当時木津川べりにあった川筋造船所を御存じの方々には、言い得て妙であると思われる方が多いのかも知れない。(杉山和雄「川筋の造船屋:名村源之助翁の足跡」関西造船協会『航跡:船匠たちから次代への伝言』関西造船協会創立九十周年記念誌、2002年、37頁より引用。[c])

「貯水場内の筏師」

出典:大阪市港湾局『大阪港史』3巻(大阪:大阪市港湾局、1964年)

私は1912年、慶尚北道で貧農の長男として生まれ、1927年、15歳で仕事を求めて、日本に渡りました。大阪で暮らしながら一生懸命働き、夜学にも通いました。辛い毎日でしたが、家族一緒に暮らせたのは幸せでした。/しかしそれもつかの間、戦争が始まった翌年、1942年に大阪の名村造船という軍需工場へ引っ張られました。そこは軍隊式の労働組織だったので辛かったです。(朴聖沢「過去への真の反省を:大阪名村造船」朝鮮人強制連行真相調査団編『朝鮮人強制連行の記録:中部・東海編』(柏書房、1997年)、292頁より引用。[c])

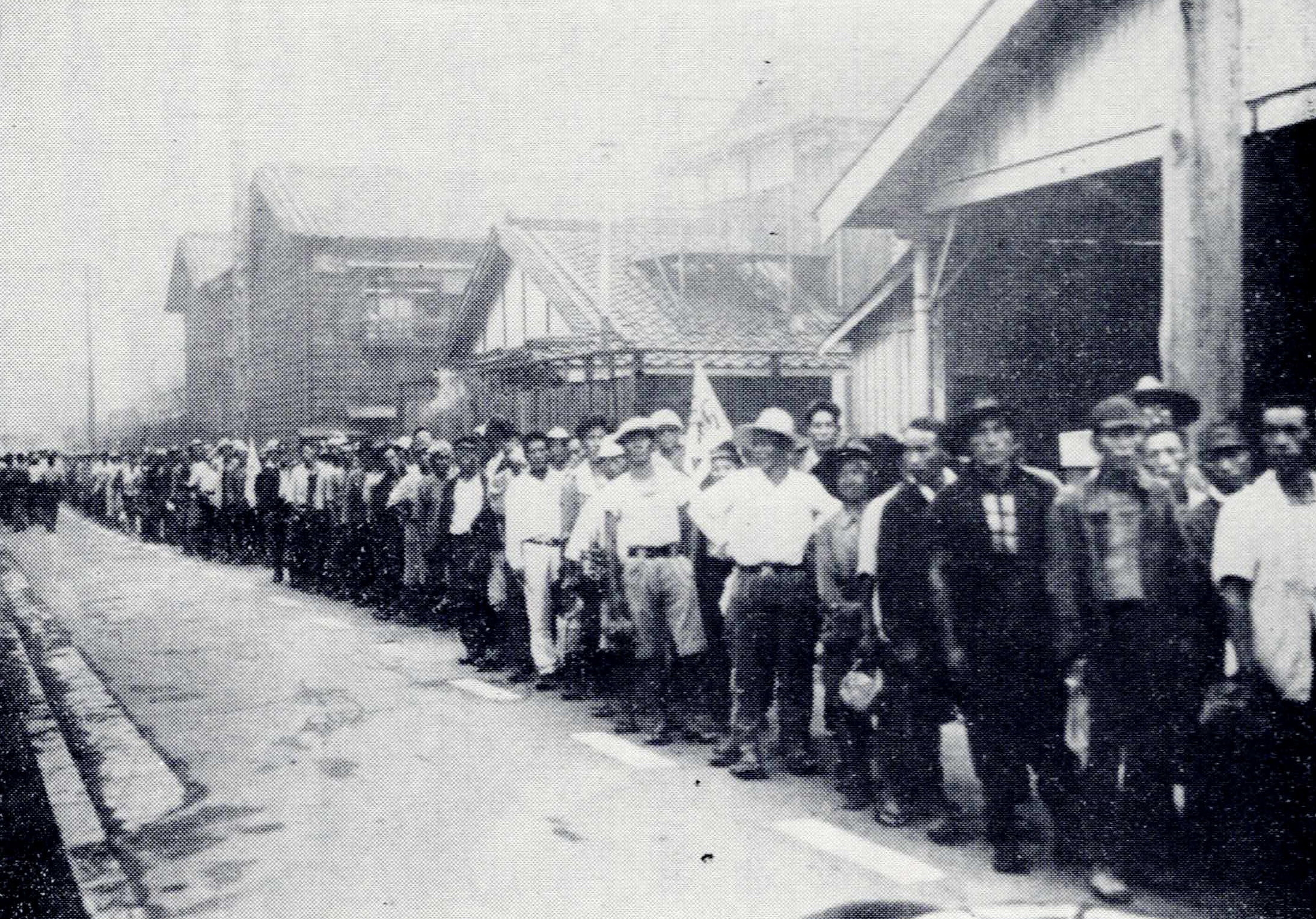

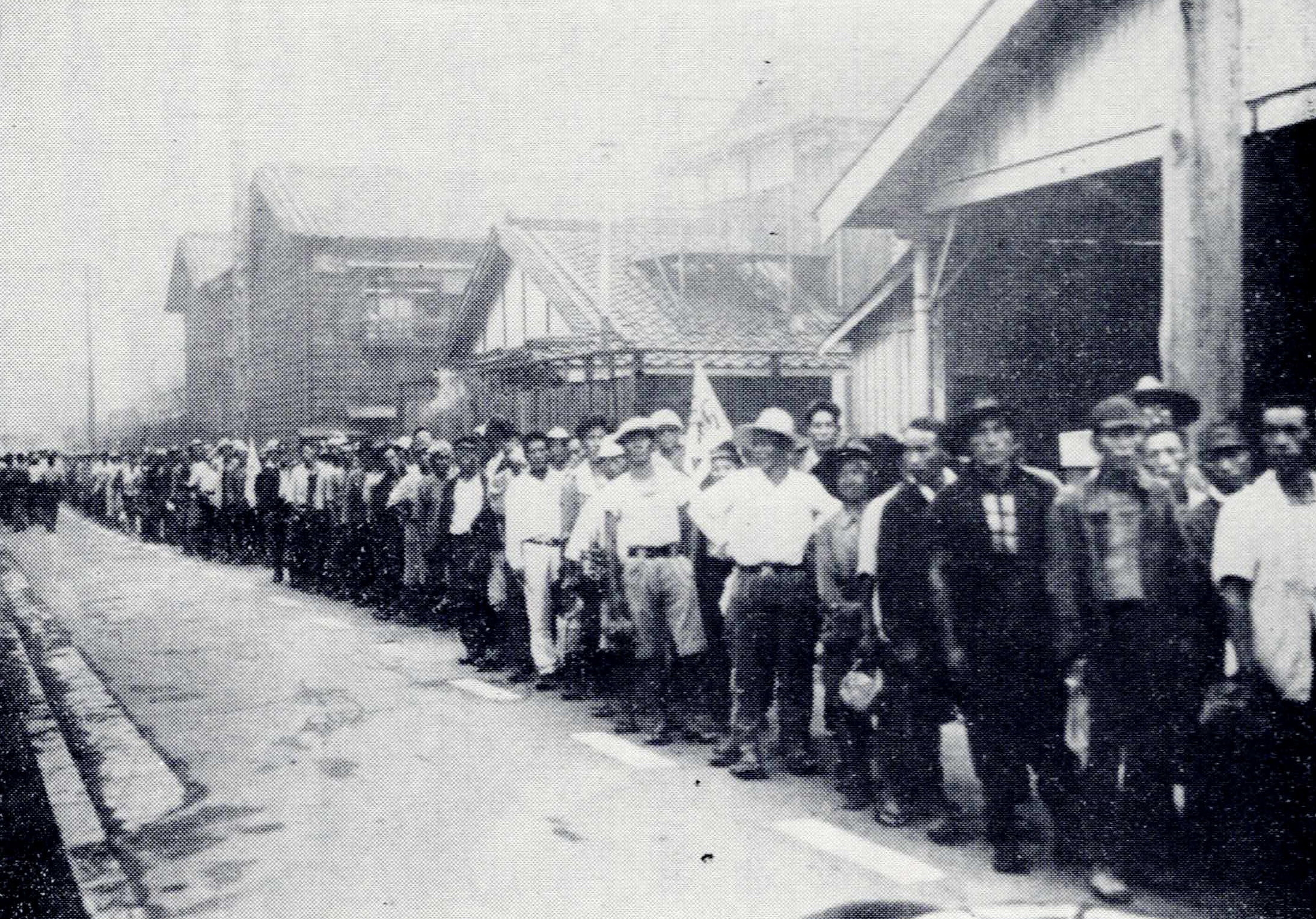

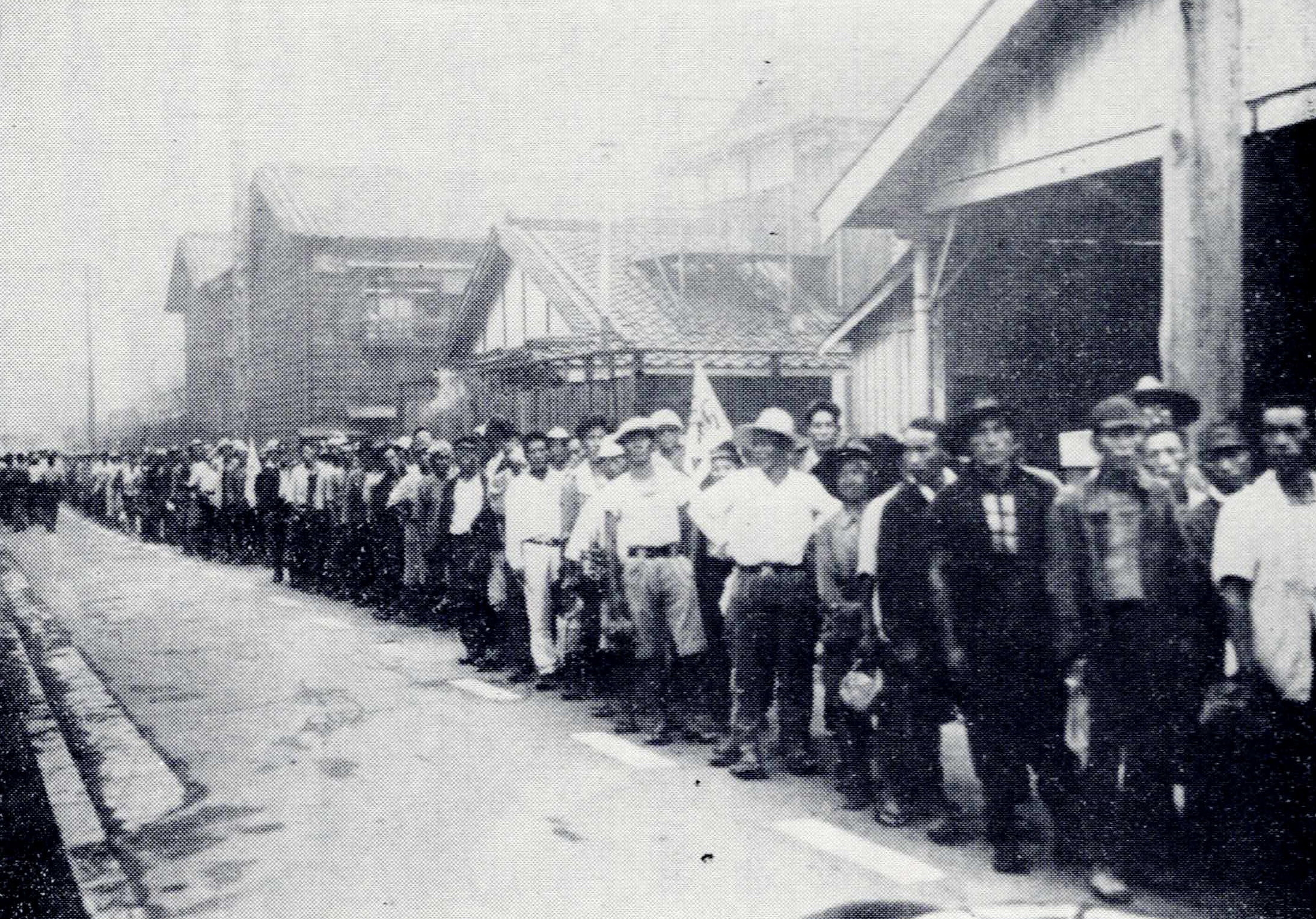

「就労を待つ労務者の列」

出典:大阪市港湾局『大阪港史』3巻(大阪:大阪市港湾局、1964年)

藤永田には、工場現場から少し離れたところに、捕虜の収容所があった。150人ほどのオーストラリア兵が収容されていた。寮関係の業務に廻されたわたしはその方のことは実際になんら知るところがなかったが、毎朝、木刀をたずさえた看視の者に引率され、スコップなどかついで作業に出てゆくかれらの一隊と、よく道ですれちがった。[…]私が出会うかれらときたら、敗戦の姿そのままに身なりはみすぼらしく、髭ものび放題で、その上みな栄養失調でむくんだ顔をしていた。揃いもそろって大男だけに、それがかえって哀れだった。私は向うからかれらがやってくると眼を外らした。(小野十三郎「猿のこしかけ」『小野十三郎著作集』3巻、筑摩書房、1991年、119頁より引用。[d])

Namura Zosensho-Statistical Report. Report no. 48b (22). Entry 41: Pacific Survey Reports and Supporting Records, 1928-1948. RG243: Records of the United States Strategic Bombing Survey. National Archives and Records Administration, the United States. Data from National Diet Library, Japan.

Project Intersection

2007年、名村造船所大阪工場跡地は経済産業省の「近代化産業遺産群33」に選定され、現在は「<廃墟のポテンシャル>を最大限に活かしリノベーションされたユニークな空間」として、文化芸術活動の利用に供されている。しかし、アートイベント等でこの造船所跡地を訪れる人々の多くは、かつてそこで総計803人(1942-1945年)の徴用工と110人の連合国軍捕虜が就労した過去を知らない。人がこの過去の現実と対峙するとき、造船所跡地の空間は異なる相貌を現し、現実認識は変容を迫られる。(牧田義也「歴史・記憶・記録:歴史実践と路上のアクチュアリティ」『史苑』79巻2号 [2019年]: 156頁。)

ワークショップ「Intersection I:地域・歴史・アートの狭間で」

フィールドリサーチプロジェクト「記録・痕跡・記憶」

日程:2018年2月3日

場所:クリエイティブセンター大阪(名村造船所跡地、大阪市住之江区);大阪港湾地域各所

プロジェクト概要

大阪港湾地域では近年、文化芸術活動を通じた地域活性化の動きが続いています。工場施設跡地や空き家を制作・創造活動に再利用することで、港湾地域を文化芸術の活動拠点へと変貌させ、アートを中心に据えて地域を活性化させる試みが進められてきました。しかし、文化芸術活動を通じて地域の「魅力」向上を目指すこれらの活動の背後で、かつて港湾労働者たちがその中心にいた地域の記憶は忘却の淵に沈みつつあります。本企画は、大阪港湾地域の歴史と記憶をめぐる議論を出発点として、地域の公的記憶から排除されてきた者たちの歴史経験を、芸術実践の中で回復する方途を模索します。

20世紀前半、鉄鋼・造船業を中心に発展した大阪港湾地域には、帝国日本の植民地統治と連動して多様な人々が流入しました。本企画は、大阪港湾地域に移入したさまざまな人々の越境経験に着目し、国境を越えた人の移動に付随する支配と暴力の様態を、歴史調査によって炙り出します。そして、地域社会の周縁を生きた人々の記録に依拠することで、地域に関する既存の集合的記憶を撹乱・更新・再編するような芸術実践の可能性を探究します。このように、地域の主流派住民が構築してきた公的記憶を追認するのではなく、むしろ地域の外縁から既存の公的記憶の基盤を揺るがす芸術創造の可能性を提示することで、本企画は地域とアートの関係性をめぐる新たな方向性を展望します。

木津川沿いの工場群

出典:大阪府知事室広報課『グラフ大阪』(1967年11月)

近年、多くのアートプロジェクトにおいて創造活動と地域社会の「つながり」が重視され、地域の歴史を参照した「地域アート」や「記憶アート」が数多く生み出されています。しかし、地域の歴史や記憶に取材したこれらの芸術創造のなかで、その地域で生きてきた少数派集団の存在は不可視化される傾向がありました。一部のアートプロジェクトは、地域社会との協調関係を維持しようと努力するなかで、主流派住民と対立関係に陥るような歴史解釈を回避してきたからです。その結果、地域社会において公的記憶がはらむ排他性はしばしば看過され、地域・歴史・アートの緊張関係に着目した原理的な問題提起も十分には行われてきませんでした。アートプロジェクトは「地域に根差すこと」を志向するあまり、地域社会の支配的な歴史認識をときとして無批判に受け入れることで、地域における既存の「正史」を補強する役割を担ってきたのではないでしょうか。

本企画では、地域の歴史・記憶とアートプロジェクトの予定調和を切り崩し、歴史調査を通じて地域社会の安定的な自己認識を動揺させることで、社会の現状を批判的に捉え直す契機となるような芸術創造の新たな方向性を模索します。苛烈な植民地主義の影を落とす過去と、先進的な創造活動支援を行う現在、という特異な二面性を有する大阪港湾地域の歴史は、このような芸術創造の可能性を拡張するための起点となりえるでしょう。

ワークショップ「Intersection I:地域・歴史・アートの狭間で」(2018年2月3日) 撮影:小森真樹

パネリスト:藤井光・原田裕規・飯山由貴・上崎千

モデレーター:小森真樹・牧田義也

主催:Project Intersection実行委員会(小森真樹・牧田義也)

立命館大学政策科学部牧田ゼミ(2017-2018年度)

フィールドリサーチプロジェクト「記録・痕跡・記憶」

“記録を手がかりに、過去の痕跡を現在の風景の中に探り、新しい記憶のかたちをつくりだす”

フィールドワーク・現地ワークショップ

進行:藤井光・牧田義也

日時:2018年2月3日 10時00分 – 13時30分

場所:大阪府大阪市大正区・住之江区

大阪市の南西部、大正区の片すみに“沖縄スラム”とよばれる一角がある。ジメジメした湿地帯の上にひしめくバラック。そこに約千五百人の人たちが肩を寄せ合って生きている。このうち約三割が沖縄出身者だ。[…] 日本の敗戦から二十三年。本土の独立後も占領が続き、祖国から引きさかれたままに放置されてきた沖縄。九十万の住民にとって、祖国復帰は悲願であり、国民全体の思いも、また同じである。しかし、故郷を離れ、一足先に祖国へ帰ってきた人たちの安住できる土地が、スラムの中にしかないとしたら……。その実態は、本土と沖縄の間に横たわる、深い亀裂を象徴しているのではないだろうか。(『朝日新聞』1968年7月15日より引用。[a])

沖縄系集落「クブングヮ」大阪市大正区。1960年代。

出典:『朝日新聞』(1968年7月15日)

それから、部落の東の方向に広大な空地が広がっていましたが、そこが大阪市の野天ゴミ焼却場で、通称、アカ場と呼ばれていました。一種独特の焼けただれる臭い匂いをあたり一面に発散させていましたが、慣れてしまえばそんなに気にならなかった。実はこの焼却場が朝鮮人部落の人たちの生活と密接な関係があったのです。/アカというのは銅のことです。部落の朝鮮人は、焼跡の灰や燃えた残滓の中から銅線や鉄くず、その他の金属、ガラスといったものを採集して売ったのです。これが結構いい収入になったのです。(崔碩義『在日の原風景:歴史・文化・人』明石書店、2004年、13頁より引用。[b])

「鬼の佐野安 地獄の名村 情け知らずの藤永田」と言うのを伝え聞いたことがある。勝ち残り組に対する揶揄を込めた、口さがない大阪人の表現であろうか、はたまた一面の真理を伝えているのか、当時木津川べりにあった川筋造船所を御存じの方々には、言い得て妙であると思われる方が多いのかも知れない。(杉山和雄「川筋の造船屋:名村源之助翁の足跡」関西造船協会『航跡:船匠たちから次代への伝言』関西造船協会創立九十周年記念誌、2002年、37頁より引用。[c])

「貯水場内の筏師」

出典:大阪市港湾局『大阪港史』3巻(大阪:大阪市港湾局、1964年)

私は1912年、慶尚北道で貧農の長男として生まれ、1927年、15歳で仕事を求めて、日本に渡りました。大阪で暮らしながら一生懸命働き、夜学にも通いました。辛い毎日でしたが、家族一緒に暮らせたのは幸せでした。/しかしそれもつかの間、戦争が始まった翌年、1942年に大阪の名村造船という軍需工場へ引っ張られました。そこは軍隊式の労働組織だったので辛かったです。(朴聖沢「過去への真の反省を:大阪名村造船」朝鮮人強制連行真相調査団編『朝鮮人強制連行の記録:中部・東海編』(柏書房、1997年)、292頁より引用。[c])

「就労を待つ労務者の列」

出典:大阪市港湾局『大阪港史』3巻(大阪:大阪市港湾局、1964年)

藤永田には、工場現場から少し離れたところに、捕虜の収容所があった。150人ほどのオーストラリア兵が収容されていた。寮関係の業務に廻されたわたしはその方のことは実際になんら知るところがなかったが、毎朝、木刀をたずさえた看視の者に引率され、スコップなどかついで作業に出てゆくかれらの一隊と、よく道ですれちがった。[…]私が出会うかれらときたら、敗戦の姿そのままに身なりはみすぼらしく、髭ものび放題で、その上みな栄養失調でむくんだ顔をしていた。揃いもそろって大男だけに、それがかえって哀れだった。私は向うからかれらがやってくると眼を外らした。(小野十三郎「猿のこしかけ」『小野十三郎著作集』3巻、筑摩書房、1991年、119頁より引用。[d])

Namura Zosensho-Statistical Report. Report no. 48b (22). Entry 41: Pacific Survey Reports and Supporting Records, 1928-1948. RG243: Records of the United States Strategic Bombing Survey. National Archives and Records Administration, the United States. Data from National Diet Library, Japan.

Project Intersection

2007年、名村造船所大阪工場跡地は経済産業省の「近代化産業遺産群33」に選定され、現在は「<廃墟のポテンシャル>を最大限に活かしリノベーションされたユニークな空間」として、文化芸術活動の利用に供されている。しかし、アートイベント等でこの造船所跡地を訪れる人々の多くは、かつてそこで総計803人(1942-1945年)の徴用工と110人の連合国軍捕虜が就労した過去を知らない。人がこの過去の現実と対峙するとき、造船所跡地の空間は異なる相貌を現し、現実認識は変容を迫られる。(牧田義也「歴史・記憶・記録:歴史実践と路上のアクチュアリティ」『史苑』79巻2号 [2019年]: 156頁。)

ワークショップ「Intersection I:地域・歴史・アートの狭間で」

フィールドリサーチプロジェクト「記録・痕跡・記憶」

日程:2018年2月3日

場所:クリエイティブセンター大阪(名村造船所跡地、大阪市住之江区);大阪港湾地域各所

プロジェクト概要

大阪港湾地域では近年、文化芸術活動を通じた地域活性化の動きが続いています。工場施設跡地や空き家を制作・創造活動に再利用することで、港湾地域を文化芸術の活動拠点へと変貌させ、アートを中心に据えて地域を活性化させる試みが進められてきました。しかし、文化芸術活動を通じて地域の「魅力」向上を目指すこれらの活動の背後で、かつて港湾労働者たちがその中心にいた地域の記憶は忘却の淵に沈みつつあります。本企画は、大阪港湾地域の歴史と記憶をめぐる議論を出発点として、地域の公的記憶から排除されてきた者たちの歴史経験を、芸術実践の中で回復する方途を模索します。

20世紀前半、鉄鋼・造船業を中心に発展した大阪港湾地域には、帝国日本の植民地統治と連動して多様な人々が流入しました。本企画は、大阪港湾地域に移入したさまざまな人々の越境経験に着目し、国境を越えた人の移動に付随する支配と暴力の様態を、歴史調査によって炙り出します。そして、地域社会の周縁を生きた人々の記録に依拠することで、地域に関する既存の集合的記憶を撹乱・更新・再編するような芸術実践の可能性を探究します。このように、地域の主流派住民が構築してきた公的記憶を追認するのではなく、むしろ地域の外縁から既存の公的記憶の基盤を揺るがす芸術創造の可能性を提示することで、本企画は地域とアートの関係性をめぐる新たな方向性を展望します。

木津川沿いの工場群

出典:大阪府知事室広報課『グラフ大阪』(1967年11月)

近年、多くのアートプロジェクトにおいて創造活動と地域社会の「つながり」が重視され、地域の歴史を参照した「地域アート」や「記憶アート」が数多く生み出されています。しかし、地域の歴史や記憶に取材したこれらの芸術創造のなかで、その地域で生きてきた少数派集団の存在は不可視化される傾向がありました。一部のアートプロジェクトは、地域社会との協調関係を維持しようと努力するなかで、主流派住民と対立関係に陥るような歴史解釈を回避してきたからです。その結果、地域社会において公的記憶がはらむ排他性はしばしば看過され、地域・歴史・アートの緊張関係に着目した原理的な問題提起も十分には行われてきませんでした。アートプロジェクトは「地域に根差すこと」を志向するあまり、地域社会の支配的な歴史認識をときとして無批判に受け入れることで、地域における既存の「正史」を補強する役割を担ってきたのではないでしょうか。

本企画では、地域の歴史・記憶とアートプロジェクトの予定調和を切り崩し、歴史調査を通じて地域社会の安定的な自己認識を動揺させることで、社会の現状を批判的に捉え直す契機となるような芸術創造の新たな方向性を模索します。苛烈な植民地主義の影を落とす過去と、先進的な創造活動支援を行う現在、という特異な二面性を有する大阪港湾地域の歴史は、このような芸術創造の可能性を拡張するための起点となりえるでしょう。

ワークショップ「Intersection I:地域・歴史・アートの狭間で」(2018年2月3日) 撮影:小森真樹

パネリスト:藤井光・原田裕規・飯山由貴・上崎千

モデレーター:小森真樹・牧田義也

主催:Project Intersection実行委員会(小森真樹・牧田義也)

立命館大学政策科学部牧田ゼミ(2017-2018年度)

フィールドリサーチプロジェクト「記録・痕跡・記憶」

“記録を手がかりに、過去の痕跡を現在の風景の中に探り、新しい記憶のかたちをつくりだす”

フィールドワーク・現地ワークショップ

進行:藤井光・牧田義也

日時:2018年2月3日 10時00分 – 13時30分

場所:大阪府大阪市大正区・住之江区

大阪市の南西部、大正区の片すみに“沖縄スラム”とよばれる一角がある。ジメジメした湿地帯の上にひしめくバラック。そこに約千五百人の人たちが肩を寄せ合って生きている。このうち約三割が沖縄出身者だ。[…] 日本の敗戦から二十三年。本土の独立後も占領が続き、祖国から引きさかれたままに放置されてきた沖縄。九十万の住民にとって、祖国復帰は悲願であり、国民全体の思いも、また同じである。しかし、故郷を離れ、一足先に祖国へ帰ってきた人たちの安住できる土地が、スラムの中にしかないとしたら……。その実態は、本土と沖縄の間に横たわる、深い亀裂を象徴しているのではないだろうか。(『朝日新聞』1968年7月15日より引用。[a])

沖縄系集落「クブングヮ」大阪市大正区。1960年代。

出典:『朝日新聞』(1968年7月15日)

それから、部落の東の方向に広大な空地が広がっていましたが、そこが大阪市の野天ゴミ焼却場で、通称、アカ場と呼ばれていました。一種独特の焼けただれる臭い匂いをあたり一面に発散させていましたが、慣れてしまえばそんなに気にならなかった。実はこの焼却場が朝鮮人部落の人たちの生活と密接な関係があったのです。/アカというのは銅のことです。部落の朝鮮人は、焼跡の灰や燃えた残滓の中から銅線や鉄くず、その他の金属、ガラスといったものを採集して売ったのです。これが結構いい収入になったのです。(崔碩義『在日の原風景:歴史・文化・人』明石書店、2004年、13頁より引用。[b])

「鬼の佐野安 地獄の名村 情け知らずの藤永田」と言うのを伝え聞いたことがある。勝ち残り組に対する揶揄を込めた、口さがない大阪人の表現であろうか、はたまた一面の真理を伝えているのか、当時木津川べりにあった川筋造船所を御存じの方々には、言い得て妙であると思われる方が多いのかも知れない。(杉山和雄「川筋の造船屋:名村源之助翁の足跡」関西造船協会『航跡:船匠たちから次代への伝言』関西造船協会創立九十周年記念誌、2002年、37頁より引用。[c])

「貯水場内の筏師」

出典:大阪市港湾局『大阪港史』3巻(大阪市港湾局、1964年)

私は1912年、慶尚北道で貧農の長男として生まれ、1927年、15歳で仕事を求めて、日本に渡りました。大阪で暮らしながら一生懸命働き、夜学にも通いました。辛い毎日でしたが、家族一緒に暮らせたのは幸せでした。/しかしそれもつかの間、戦争が始まった翌年、1942年に大阪の名村造船という軍需工場へ引っ張られました。そこは軍隊式の労働組織だったので辛かったです。(朴聖沢「過去への真の反省を:大阪名村造船」朝鮮人強制連行真相調査団編『朝鮮人強制連行の記録:中部・東海編』(柏書房、1997年)、292頁より引用。[c])

「就労を待つ労務者の列」

出典:大阪市港湾局『大阪港史』3巻(大阪市港湾局、1964年)

藤永田には、工場現場から少し離れたところに、捕虜の収容所があった。150人ほどのオーストラリア兵が収容されていた。寮関係の業務に廻されたわたしはその方のことは実際になんら知るところがなかったが、毎朝、木刀をたずさえた看視の者に引率され、スコップなどかついで作業に出てゆくかれらの一隊と、よく道ですれちがった。[…]私が出会うかれらときたら、敗戦の姿そのままに身なりはみすぼらしく、髭ものび放題で、その上みな栄養失調でむくんだ顔をしていた。揃いもそろって大男だけに、それがかえって哀れだった。私は向うからかれらがやってくると眼を外らした。(小野十三郎「猿のこしかけ」『小野十三郎著作集』3巻、筑摩書房、1991年、119頁より引用。[d])