農の記憶/山の歴史

展示日程:2017年9月23-25日

展示会場:いばらきスカイパレット(大阪府茨木市)

プロジェクト概要

ある場所の過去について知ることは、その場所をめぐる現在の認識にどのような変化をもたらすのでしょうか。《農の記憶・山の歴史》はこの問いを起点として、大阪府茨木市の北部山間地域における歴史と記憶を探究します。

茨木市北部の山間地域は、現在困難な社会的課題を抱えています。北部山間地域は茨木市の面積のおよそ半分を占めています。その一方で、山間部の人口は市域全体の1%未満にとどまります。また、市域南部の市街地をはじめとする隣接地域への人口流出が加速するなかで、北部の山間地域では少子高齢化が急速に進んでいます。端的に言って、山間部の村落共同体は存続の危機に直面しています。そしてそれは、これらの共同体の歴史と記憶の継承をめぐる危機でもあるのです。

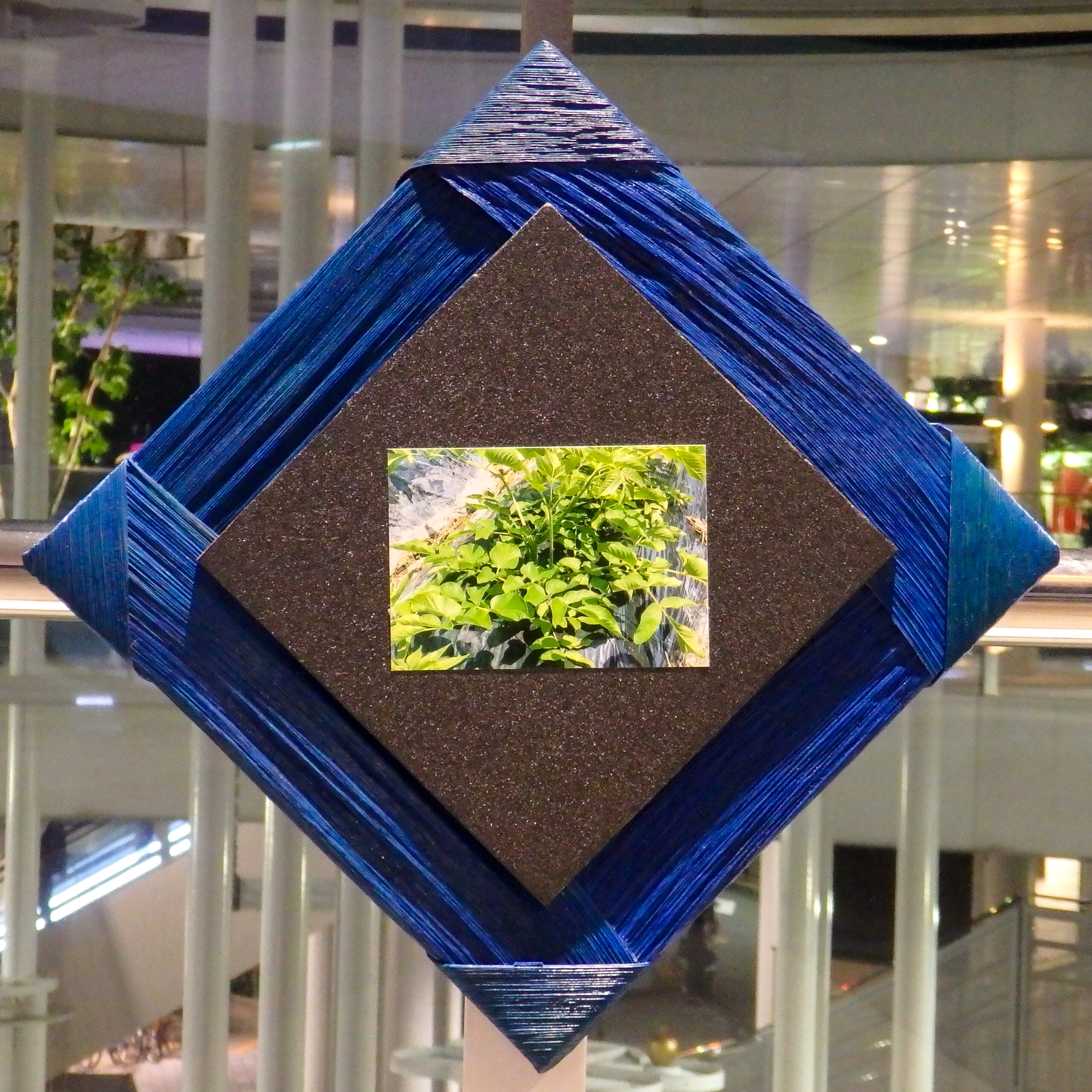

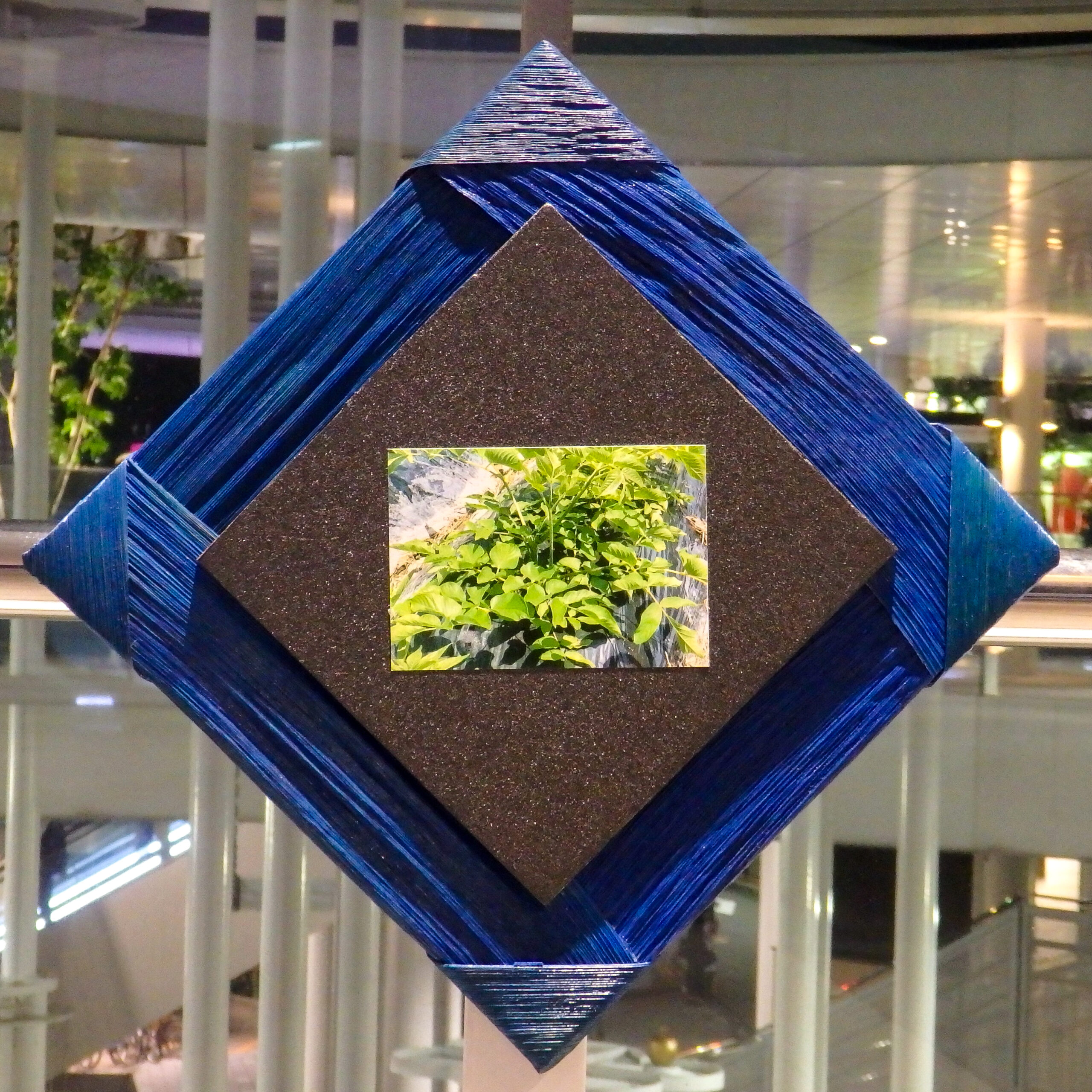

現地調査の過程で、私たちは北部山間地域にかつて存在したものの歴史的痕跡を探し、山の中に分け入っていきました。そして、山中で採集した竹皮を用いて、地域の歴史と記憶を物語る95枚のパネルを制作しました。

北部山間地域は、南部市街地の社会・経済と密接に結びつきながらも、豊かな自然環境のなかで独自の生活文化を長く育んできました。歴史を紐解くとき、私たちは北部山間地域が文化的に均質な空間ではなく、むしろ集落ごとに異なる文化の多様性によって特徴づけられてきたことに気づかされます。本展示は、山間地域が包含する多様な文化の諸相に光を当てることで、一見どこも同じように見える山あいの景色が、実際にはそれぞれ固有の歴史によって、独特の色彩を与えられてきたことを明らかにします。

明治期の町村制施行から「平成の大合併」に至るまで、近現代の日本において地域の境界線は繰り返し引き直されてきました。そして、地方自治体の合併・統合の過程で、政治的・経済的・文化的に異なる背景をもつ多様な共同体が、より広範な行政区画へと再編されていきました。茨木市も、北部と南部のさまざまな共同体が合流して現在のかたちになっています。

地方行政区画の制度的変更は、人々の地域認識に直接的・間接的な影響を及ぼしてきました。小さな集落が大きな自治体へと統合され、かつての村民が広域行政区画の新たな市民として包摂されていく過程で、人々の「地元」意識も拡張され、重層化していきます。私たちが「地元」という言葉で思い浮かべる地域の範囲と内容は、歴史的に変動してきたのです。

下音羽集落 出典:大阪府知事室広報課『グラフ大阪』(1964年3月)

「地元」とは何を指すのでしょうか。それは何処にあるのでしょうか。同じ茨木市といっても、私たちにとって、そして南部市街地で暮らす多くの人々にとって、北部山間地域は必ずしも身近な場所ではありませんでした。では、市域の「他の半分」についてその歴史と記憶を知ることは、私たちの「地元」理解にどのような変化をもたらすのでしょうか。本展示は、山間地域の多様な歴史遺産に新たな光を当てることで、地域という集合の外延と内包を歴史的な視点から問い直します。

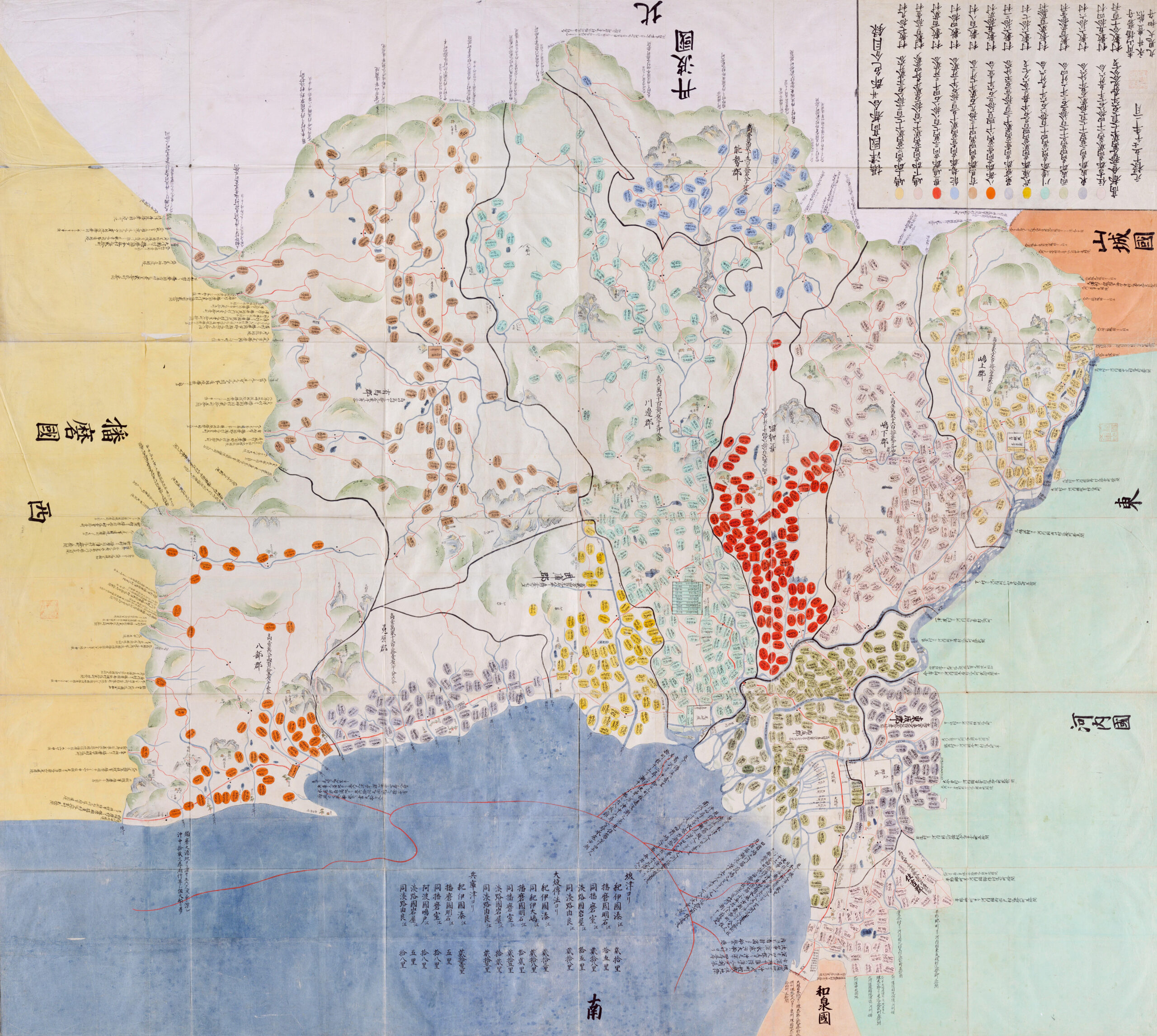

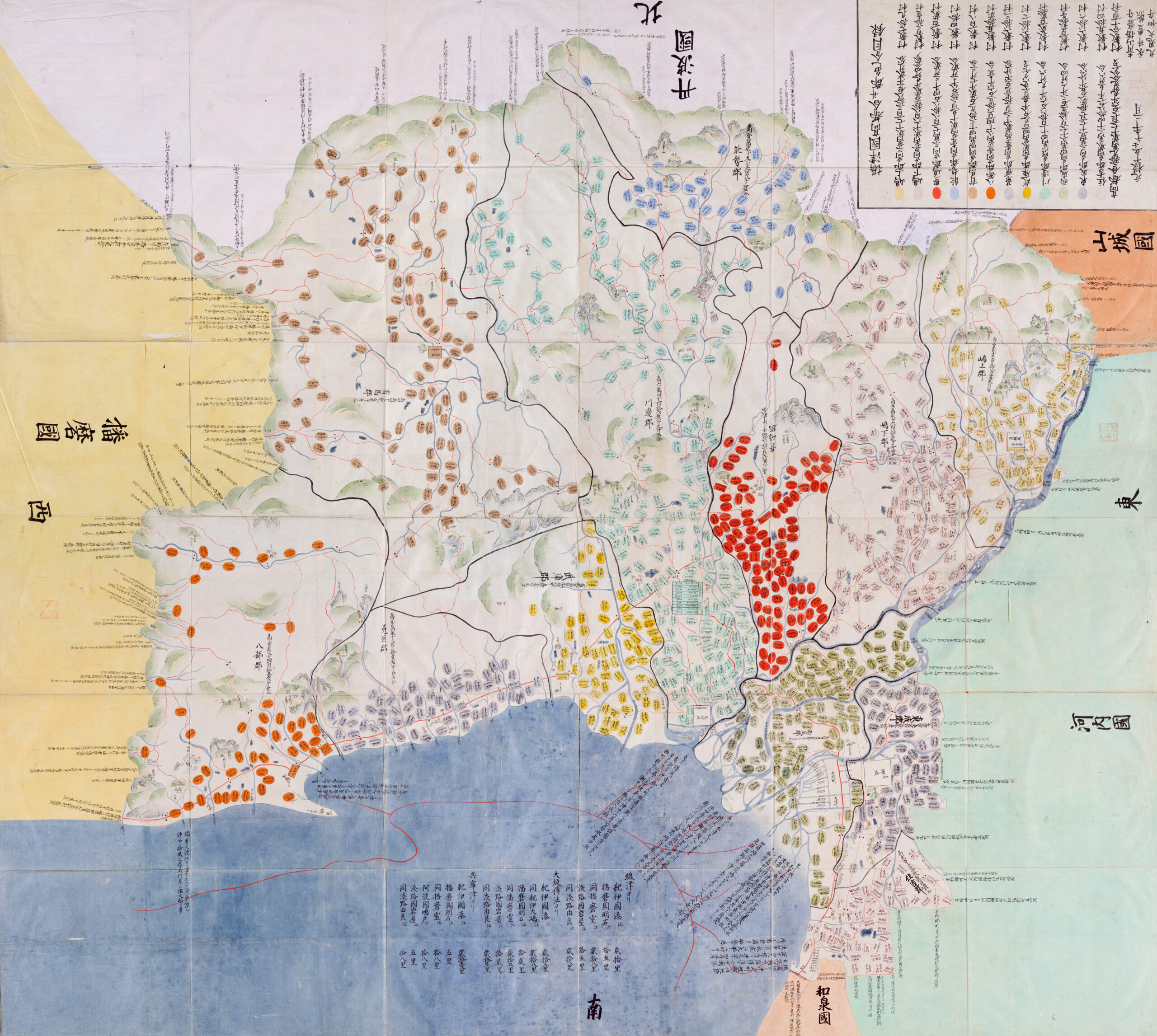

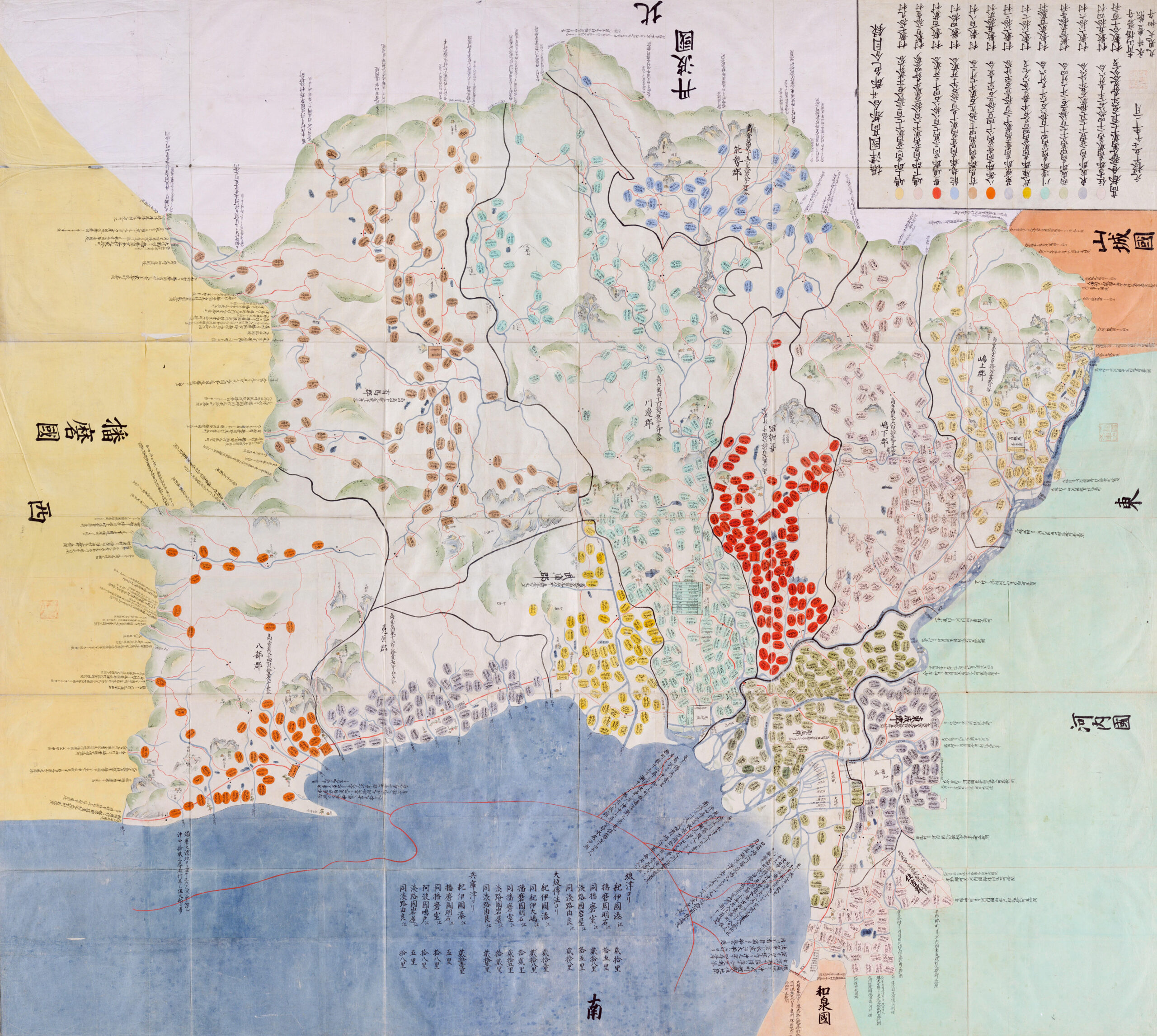

17世紀末の北摂地方における「地域共同体」 出典:元禄国絵図摂津国(1696年)国立公文書館

農の記憶/山の歴史(2017年)

主催:立命館大学政策科学部牧田義也ゼミ(2017-2018年度)

後援:茨木市「場を開く社会実験」

協力:茨木ほくちの会;立命館大学0IC地域連携課

農の記憶/山の歴史

展示日程:2017年9月23-25日

展示会場:いばらきスカイパレット(大阪府茨木市)

プロジェクト概要

ある場所の過去について知ることは、その場所をめぐる現在の認識にどのような変化をもたらすのでしょうか。《農の記憶・山の歴史》はこの問いを起点として、大阪府茨木市の北部山間地域における歴史と記憶を探究します。

茨木市北部の山間地域は、現在困難な社会的課題を抱えています。北部山間地域は茨木市の面積のおよそ半分を占めています。その一方で、山間部の人口は市域全体の1%未満にとどまります。また、市域南部の市街地をはじめとする隣接地域への人口流出が加速するなかで、北部の山間地域では少子高齢化が急速に進んでいます。端的に言って、山間部の村落共同体は存続の危機に直面しています。そしてそれは、これらの共同体の歴史と記憶の継承をめぐる危機でもあるのです。

現地調査の過程で、私たちは北部山間地域にかつて存在したものの歴史的痕跡を探し、山の中に分け入っていきました。そして、山中で採集した竹皮を用いて、地域の歴史と記憶を物語る95枚のパネルを制作しました。

北部山間地域は、南部市街地の社会・経済と密接に結びつきながらも、豊かな自然環境のなかで独自の生活文化を長く育んできました。歴史を紐解くとき、私たちは北部山間地域が文化的に均質な空間ではなく、むしろ集落ごとに異なる文化の多様性によって特徴づけられてきたことに気づかされます。本展示は、山間地域が包含する多様な文化の諸相に光を当てることで、一見どこも同じように見える山あいの景色が、実際にはそれぞれ固有の歴史によって、独特の色彩を与えられてきたことを明らかにします。

明治期の町村制施行から「平成の大合併」に至るまで、近現代の日本において地域の境界線は繰り返し引き直されてきました。そして、地方自治体の合併・統合の過程で、政治的・経済的・文化的に異なる背景をもつ多様な共同体が、より広範な行政区画へと再編されていきました。茨木市も、北部と南部のさまざまな共同体が合流して現在のかたちになっています。

地方行政区画の制度的変更は、人々の地域認識に直接的・間接的な影響を及ぼしてきました。小さな集落が大きな自治体へと統合され、かつての村民が広域行政区画の新たな市民として包摂されていく過程で、人々の「地元」意識も拡張され、重層化していきます。私たちが「地元」という言葉で思い浮かべる地域の範囲と内容は、歴史的に変動してきたのです。

下音羽集落 出典:大阪府知事室広報課『グラフ大阪』(1964年3月)

「地元」とは何を指すのでしょうか。それは何処にあるのでしょうか。同じ茨木市といっても、私たちにとって、そして南部市街地で暮らす多くの人々にとって、北部山間地域は必ずしも身近な場所ではありませんでした。では、市域の「他の半分」についてその歴史と記憶を知ることは、私たちの「地元」理解にどのような変化をもたらすのでしょうか。本展示は、山間地域の多様な歴史遺産に新たな光を当てることで、地域という集合の外延と内包を歴史的な視点から問い直します。

17世紀末の北摂地方における「地域共同体」 出典:元禄国絵図摂津国(1696年)国立公文書館

農の記憶/山の歴史(2017年)

主催:立命館大学政策科学部牧田義也ゼミ(2017-2018年度)

後援:茨木市「場を開く社会実験」

協力:茨木ほくちの会;立命館大学0IC地域連携課

農の記憶/山の歴史

展示日程:2017年9月23-25日

展示会場:いばらきスカイパレット(大阪府茨木市)

プロジェクト概要

ある場所の過去について知ることは、その場所をめぐる現在の認識にどのような変化をもたらすのでしょうか。《農の記憶・山の歴史》はこの問いを起点として、大阪府茨木市の北部山間地域における歴史と記憶を探究します。

茨木市北部の山間地域は、現在困難な社会的課題を抱えています。北部山間地域は茨木市の面積のおよそ半分を占めています。その一方で、山間部の人口は市域全体の1%未満にとどまります。また、市域南部の市街地をはじめとする隣接地域への人口流出が加速するなかで、北部の山間地域では少子高齢化が急速に進んでいます。端的に言って、山間部の村落共同体は存続の危機に直面しています。そしてそれは、これらの共同体の歴史と記憶の継承をめぐる危機でもあるのです。

現地調査の過程で、私たちは北部山間地域にかつて存在したものの歴史的痕跡を探し、山の中に分け入っていきました。そして、山中で採集した竹皮を用いて、地域の歴史と記憶を物語る95枚のパネルを制作しました。

北部山間地域は、南部市街地の社会・経済と密接に結びつきながらも、豊かな自然環境のなかで独自の生活文化を長く育んできました。歴史を紐解くとき、私たちは北部山間地域が文化的に均質な空間ではなく、むしろ集落ごとに異なる文化の多様性によって特徴づけられてきたことに気づかされます。本展示は、山間地域が包含する多様な文化の諸相に光を当てることで、一見どこも同じように見える山あいの景色が、実際にはそれぞれ固有の歴史によって、独特の色彩を与えられてきたことを明らかにします。

明治期の町村制施行から「平成の大合併」に至るまで、近現代の日本において地域の境界線は繰り返し引き直されてきました。そして、地方自治体の合併・統合の過程で、政治的・経済的・文化的に異なる背景をもつ多様な共同体が、より広範な行政区画へと再編されていきました。茨木市も、北部と南部のさまざまな共同体が合流して現在のかたちになっています。

地方行政区画の制度的変更は、人々の地域認識に直接的・間接的な影響を及ぼしてきました。小さな集落が大きな自治体へと統合され、かつての村民が広域行政区画の新たな市民として包摂されていく過程で、人々の「地元」意識も拡張され、重層化していきます。私たちが「地元」という言葉で思い浮かべる地域の範囲と内容は、歴史的に変動してきたのです。

下音羽集落 出典:大阪府知事室広報課『グラフ大阪』(1964年3月)

「地元」とは何を指すのでしょうか。それは何処にあるのでしょうか。同じ茨木市といっても、私たちにとって、そして南部市街地で暮らす多くの人々にとって、北部山間地域は必ずしも身近な場所ではありませんでした。では、市域の「他の半分」についてその歴史と記憶を知ることは、私たちの「地元」理解にどのような変化をもたらすのでしょうか。本展示は、山間地域の多様な歴史遺産に新たな光を当てることで、地域という集合の外延と内包を歴史的な視点から問い直します。

17世紀末の北摂地方における「地域共同体」

出典:元禄国絵図摂津国(1696年)国立公文書館

農の記憶/山の歴史(2017年)

主催:立命館大学政策科学部牧田義也ゼミ(2017-2018年度)

後援:茨木市「場を開く社会実験」

協力:茨木ほくちの会;立命館大学0IC地域連携課